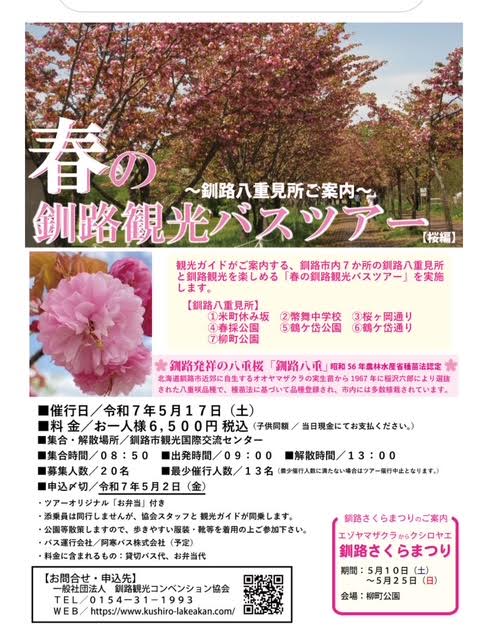

本州の桜が落ち着き、いよいよ北海道の番です。釧路で桜のイベントが行われるそうです。

釧路発祥の八重桜『釧路八重』を楽しめるコースです。

米町休み坂、幣舞中学校、桜ヶ岡通り、春採り公園、鶴ケ岱公園、鶴ケ岱通り、柳町公園の7か所を観光ガイドさんとまわることができます。釧路在住の方はさらに釧路の魅力を、釧路以外の方には釧路の景色ともにこの時期だからこそ見ることができる釧路八重を存分に楽しんでほしいです。

本州の桜が落ち着き、いよいよ北海道の番です。釧路で桜のイベントが行われるそうです。

釧路発祥の八重桜『釧路八重』を楽しめるコースです。

米町休み坂、幣舞中学校、桜ヶ岡通り、春採り公園、鶴ケ岱公園、鶴ケ岱通り、柳町公園の7か所を観光ガイドさんとまわることができます。釧路在住の方はさらに釧路の魅力を、釧路以外の方には釧路の景色ともにこの時期だからこそ見ることができる釧路八重を存分に楽しんでほしいです。

夏が本気を出してきました。

最高気温が40度近い地域も出てきています。危険な暑さ、酷暑という言葉が当たり前のように使われるようになった日本ですがそんな日本の中で群を抜いて涼しいのが釧路です。暑さから逃れることのできる方は、釧路に涼みにきてはどうでしょうか?

航空会社のピーチは、この涼しい釧路と暑い関西を結ぶ便を7月から9月の期間限定1日4便(直行便)を提供しています。

【運航スケジュール:釧路】

運航期間:2024年7月2日~9月29日(火・木・金・日の曜日運航)

MM125 大阪(関西)12:45-釧路14:50

MM126 釧路15:35-大阪(関西)18:05

※8/11、8/13のみ

大阪(関西)13:40-釧路15:45、釧路16:25-大阪(関西)18:55

https://www.flypeach.com/mp/destination/kushiro

また、涼しい釧路のPRを市や自治体もいろいろな方面で盛り上げています。

そうは言っても釧路にいる私たちは、暑さに非常に弱いため涼しいと言われてもしっくりきていないのではないでしょうか?

私を含め釧路の皆さんにとっては暑い夏ですが、楽しみましょう。

https://youtu.be/CNeakmoER7Q?si=QwQ8PDDYqpdakuKP

先日、友人から礼状が届きました。私達の世代であれば、メールだったり、電話あるいはハガキが多いように感じますが彼女はお手紙をくれました。それも、ボールペンではなく筆ペンのようなもので書かれていた手紙。文の内容もですが、その書風がこちら方がありがとうと思ってしまうようなほっこりさせるものがありました。日本っていいなと思う瞬間でもありました。

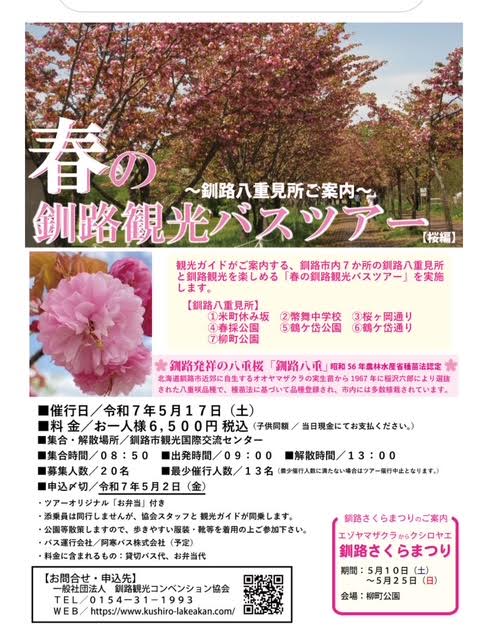

さて、私は今年に入りほっこりしたことがもう一つあります。それは今年の初めに読んだ古書です。その本はお料理が軸となっていますが、文も添えられてあるものでした。いわゆる料理とは、少し違うような気もするおむすび。しかし、私はこのページに目が止まりました。最初にこのように問いています。

「皆さんは、出来合いのおむすびに感じた何故だか満たされぬ思いはないでしょうか。」

この感覚は、明らかに人の手のぬくもりがないことに対するもどかしさがあるのではないかと筆者は考えており、おむすびというものを説いたある一節を紹介していました。

「おむすびは、指先でつくるものではなく、掌と掌をぴったりと密着させる心持ちでご飯の粒が結ばれるようにつくるのです。掌と掌をあわせるとき、それは神仏に対する敬虔な拍手、合掌などに通じるものがあります。」という一節です。平安時代から稲作の歴史と共に歩み続けているおむすび。遠足だったり運動会など陽だまりの中で食べたおむすびは、母親の掌の温もりがあってこその美味しさだったのかなと思わせる内容でした。『おむすび』は、とても日本らしい優しい言葉に感じました。

「日本っていいな」なんてほっこり話も良いのですが、もうそろそろ日本の固有種杉の花粉のシーズンです。ほっこりなどしていられない方がたくさんいます。杉が悪いわけでもなく、私たちが悪いわけでもなく、ただただ相性の悪いシーズンの到来です。次回は、花粉症について書きたいと思います。

昨日、STVニュースが北海道の子供は虫歯が多く肥満傾向にあると報じました。この調査は前年度、国が指定する調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児や児童、生徒を対象に発育や健康の状態を明らかにすることを目的に実地されたものです。

肥満も問題ですがここで注目したいのは、北海道は虫歯がある子供の割合がすべての年齢で全国値を上回ったという結果です。

驚きと同時に悔しい気持ちになってしまいます。それは、子供の虫歯は頑張ればどうにか防げるからです。

歯ブラシの仕方や頻度、間食の頻度、家庭環境(祖父母と暮らしているとおやつを頻繁に取る傾向がある)いろいろ原因はありますが歯ブラシに絞って考えてみると

『赤ちゃんのころは、大人が磨く

もう少し大きくなれば、本人に磨き方を教え最後に仕上げ磨きをしてあげ

さらに大きくなれば、1人で磨く。』

この流れさえしっかりしていればそんなに虫歯ができるという話にはなりません。

もしかすると磨く大人がそばにいなかったり、あるいは子供が嫌がり暴れてできない、または大人自身が歯磨きをそこまで理解できていないので子供に伝授できていないのかもしれません。

理由は、様々でしょう。しかし、歯ブラシのやり方は一度習得すると一生ものです。やり方を学び、その後は練習すれば良いだけです。そして恐ろしいことに歯ブラシは毎日練習する機会が必ずやってきます。つまり、上手くなるに決まってる流れです。

本間歯科では、大人にも歯ブラシ指導を行っています。今日習えば今日から実践できます。そして子供にも孫にも教えることができます。

北海道の子供が虫歯が多いなんて悔しいので、一緒に頑張ってみませんか?

もちろんお子様の歯ブラシの悩みや疑問、「子供に歯ブラシを教えてほしい」との要望にも対応しているのでご希望の方はご連絡ください。

10月31日は、ハロウィンですね。ハロウィンといえば、かぼちゃのイメージが強いですが実はもともとはカブだったそうです。しかし、アメリカではカブをあまり食べないこともありいつしか生産量の多いかぼちゃに変わっていったようです。

話はかぼちゃへと移りますが、

かぼちゃの生産地といえば『北海道』です。

生産量は、日本一。年間生産量は、87800㌧で2位の鹿児島県は8090㌧らしく10倍以上差があります。また、作付面積も1位で7260haでこれは北海道全体の約0.087%、北海道の約1149分の1はかぼちゃ畑ということになります。

かぼちゃには、2回旬の時期があります。

1回目は収穫の盛んな夏、2回目は美味しい食べごろの秋になります。夏のかぼちゃはみずみずしく、あっさりとした甘みが特徴で、秋のかぼちゃは水分が抜け甘みが凝縮し味が良くなっているそうです。つまり、今が旬です。

旬のものを食べることはの大切さは、昔から言われています。なぜなら、その季節に必要な栄養がたっぷりと含まれいるからです。

「時期になるとたくさん流通するため安い、そして美味しい、且つ栄養を効率よくとることができる」となれば旬のものをとらない理由は見つかりません。

秋には『天高く馬肥ゆる秋』という言葉があります。意味は「秋の空は澄み渡っていて馬も肥えるくらい過ごしやすい季節」です。私たちは、肥えない程度に秋の味覚を楽しみたいものです。

➡ ハロウィン

➡ のどかな光景

夏の蒸し暑さも落ち着き、暑すぎない日はお散歩日和です。人間がそう感じるのと動物も同じようで、散歩をすると鹿に遭遇することが多くなりました。今日は、鹿の角の生え変わりについてお話しようと思います。

今まで動物の歯の話などもしてきているのでブログをいつも読んでいる方は「歯の生え変わりではないのか?」と疑問符がつくかもしれません。しかし、こう言ってはなんですが角の生え変わりの方が興味深い仕組みなのです。

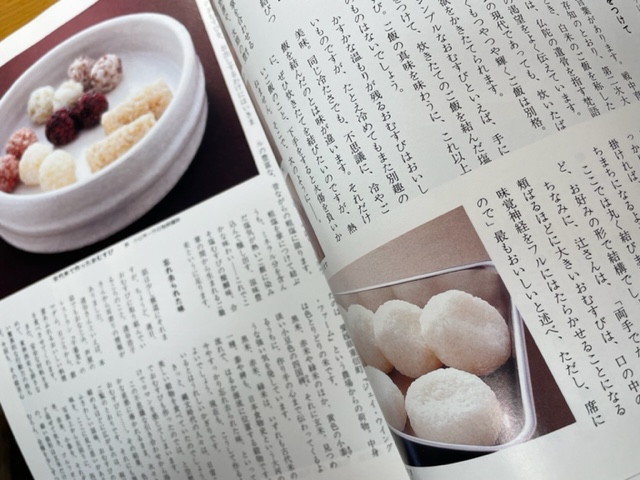

鹿の角は、雄鹿特有のもので、毎年3月頃になると自然に根元部分から脱落して新しく生え変わります。つまり、1年サイクルです。鹿の角は、はじめ4月頃から8月頃にかけて「袋角」という軟らかい外皮に包まれ、中に血管が通った状態で成長します。血流によってカルシウムが沈殿し、根元から角化します。そしてその後、自然脱落します。1年サイクルというのも私は初めて知りましたが、何よりも興味深いのは、角の枝分かれの数から年齢がわかることです。

(参考画像 自然ガイドから抜粋)

枝分かれをしていないのは1歳、

先端が2つになっているのが2歳、

3つは3歳、4歳以上は4つです。4歳以上は年を重ねても枝分かれは増えないそうです。同じ1年の成長ですが年々枝分かれをするためか長さも長くなっていきます。

面白いと思いませんか?『どのように体にプログラミングされているのか?』もっと知りたくなってしまったのは私だけでしょうか。

過ごしやすい季節に変わり、鹿がより活動的になっています。お車を運転の際は、十分ご注意下さい。

最近、熊に関するニュースが目立ちます。人が襲われた、作物が被害を受けたなどのニュースがクローズアップされています。この数の多さを皆さんはどう思われますか?熊と人間の住み分けが崩壊しています。原因は、何でしょうか?

研究者たちの見解を色々調べてみました。研究者によって言っている内容が違うかというとそうではありませんでした。

熊が人里に降りてく理由は、『食料を探すため』

そして原因は、『森林減少と気候変動(温暖)による冬眠の習性の変化』

森林減少は、災害、人間による伐採があげられます。

気候変動により災害も確かに増えましたが、近年急速に進んだ太陽光発電のためのメガソーラー建設や風力発電のための風車建設もまた問題のようです。これは、広い敷地が必要のため森林伐採をします。都会には、広い敷地がないため自然の多い地域で実地されているのが現状です。

メガソーラーのパネルは、気温30度をこえるような夏場には表面温度が最大70から80度になると言われています。風車は、穏やかなように見え時速は200キロとスピードがあります。これは、熊に限らずですが野生動物にとって危険そのものです。食料のある森を奪われしまえば生きるために食料を求め人里へ降りるしかありません。しかし、人里へ降りてきた熊が人を傷つけるとなると駆除をせざるを得ません。以前、この話を知人にしたときに熊をすべて駆除をしてしまえば良いのではないか、熊っている意味があるのか?と聞かれました。皆さんは、どう思いますか?

これも調べてみると他国のように絶滅危惧種になっていれば駆除しないで決まりですが、そうではない日本では今なお議論されている内容だそうです。

しかし、生態系を維持するという面では、熊が必要かというと必要なのです。熊は大きな体を持ち、強い力を持つ動物で自然界に天敵はいません。生態ピラミッドのトップです。そして、この大型の野生動物が生きているということは生態系がバランスよく成立している証しだそうです。

要するに、熊がいるということは食料となる植物や昆虫など豊かに存在するということであり、ひいては森の土や水、空気も健全な状態を保っているという目印なのです。裏を返せば熊がいなくなった森は生態系が崩れ、知らぬまに絶滅している生物や水源が汚染されているかもしれません。

熊が人里に出没しているということには、大きな問題が潜んでいることを考える必要があります。

環境問題は、対策を考えても思い通りにいきません。なぜなら、それは自然が相手だからです。そして、自然はすべて繋がっています。その都度、専門家の意見を聞き対策を柔軟に調整していくことが重要だと思います。

そして、自分たちができることは何か。はっきり言いたいところですが、これは正直なところ私もまだ模索中です。

ただ、例えば歯科医院で治療後「この歯はもともと弱っていた歯を治したので他の歯よりも弱いです。」と伝えたとします。そしたら、きっと患者さんは硬いものをさけたり、かばって使うと思います。このことを知っていれば腫れたら放置せず、歯科医院へ早めに行くかもしれません。つまり、知っていると知らないでは全く違うと私は思うのでこのブログを通してこのことをシェアできたらなと思っています。

19日に円山動物園の象のパールが出産しました。ニュースになっていたのでご存知の方もいるのではないでしょうか?

飼育員が柵越しに健康状態を管理して象と同じエリアに立ち入らない『準間接飼育』での出産だったそうです。このような方法での出産は全国で初めてだそうです。北海道が、全国初となるとなんだか嬉しい気持ちになります。

象といえば、大きな牙や長い鼻、大きな耳が特徴です。

象の『歯』。 皆さんは、イメージありますか?

知らなったので調べてみると象の歯は、なんと4本しか歯がありません。たった4本と思うかもしれませんがこの4本は硬い木やとげとげの植物、太い幹の木を食べることもあるので1本1本とても大きくてギザギザしています。そして、驚きなのは6回生えかわることです。食べるものが硬いものが多いので歯は次第にすり減ります。そのため、使えなくなれば生えかわりそれが一生のうち6回あるそうです。自然の神秘というか実に面白いと思います。

人間は、そうはいきません。乳歯の後は永久歯。それがラスト。そう簡単に生えかわるチャンスは与えられていません。しかし、歯の本数は圧倒的に多いです。

たとえ、歯を失ってしまってもその時点で気が付きそこから歯を残すよう努力すれば、チャンスは全体で28本あるので28回チャンスがあるといっていいのでしょうか。難しいところですが、要するにチャンスはあるということです。

つまり失ってしまったものは、仕方ないのでその部分は補い、これ以上失わないための方法を考えることができます。もちろん、歯をすべて失ってしまっても歯が大切だったんだなと思い、誰かに歯の大切さを伝えれば相手に1回チャンスを与えたようなものです。あとは失ったものを義歯なり、インプラントなりで補えば良いと思います。

歯を失った時に、落ち込むのではなく「歯について考えるタイミングが来たんだ」と本間歯科の門をたたいてもらえるといいなと思っています。いつでも歯に対する再出発ができるよう準備しているのでご相談下さい。

7月に入り、釧路も蒸し暑い日があったりしますがいかがお過ごしでしょうか?

本間歯科はというと、足場がなくなり、院内も明るくなりました。変わり映えは正直なところしませんが、なかなか手入れのできなかった内部を修繕しました。少しずつでありますが、過ごしやすい医院になるよう努力していきたいと思っております。

さて、夏と言えばお祭りです。今年も『釧路港まつり』が開催されます。8月4日(金曜)から6日(日曜)の3日間。会場は、耐震・旅客船ターミナルだそうです。昭和23年の釧路港50年を記念して開催された釧路の夏を彩るお祭り。ぜひ、今年遊びに行ってみてはどうでしょうか?

『さくらさくら』教科書にも載っている伝統的な日本の歌曲。

この曲は、幕末、江戸で子供用の琴の手ほどき曲として作られたものだそうです。私も祖母からお琴を教わりましたが、この曲が最初だったと記憶しています。

さて、今年の桜の開花予想が発表されましたが、皆さんはご覧になりましたか?

-Yahooニュース.png) 釧路は、例年通りゴールデンウィーク明けです。まだまだな気もしてしまいますが、春が待ち遠しいですね。

釧路は、例年通りゴールデンウィーク明けです。まだまだな気もしてしまいますが、春が待ち遠しいですね。