1月後半からテレビなどで『花粉の飛散』情報が流れていました。それと同時期に、花粉の少ない地域の検索がトップに上がっていました。花粉を逃れたいという気持ちのあらわれでしょうか。

何となく杉のない北海道が上位に上がっているのではないかなと開いたページには

1位 宮古島=沖縄

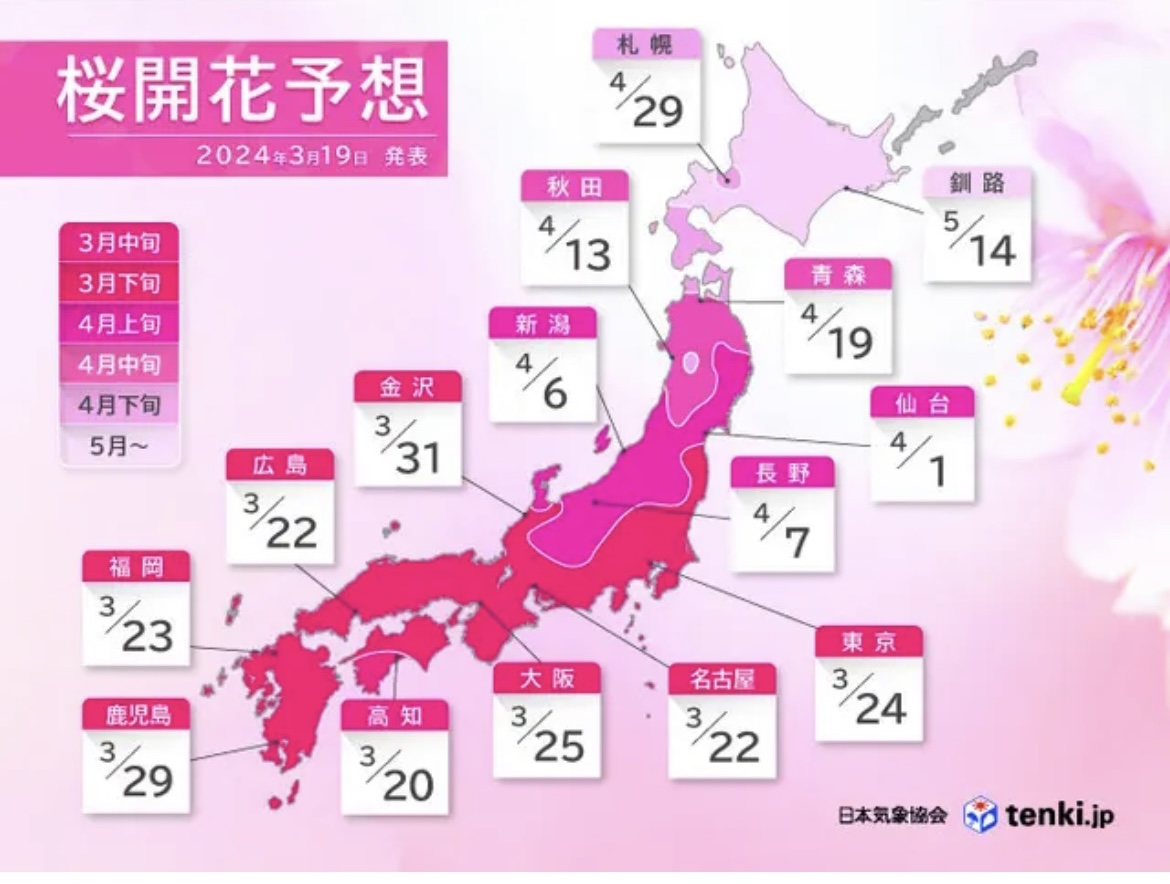

2位 釧路=北海道

3位 草津温泉=群馬

4位 八丈島=東京

5位 奄美群島=鹿児島

北海道の釧路がなんと2位でした。理由は、札幌や帯広などと比べても雪が少ないうえに日照時間が長く、晴れの日が多いことから清々しい冬晴れを楽しめる観光地だからだそうです。また、花粉から逃れるだけでなく天然記念物のまりもが有名な阿寒湖、タンチョウ鶴が舞う雄大な釧路湿原そして美味しい海の幸を楽しむことができるという総合的な評価からの結果でした。住んでると忘れがちになりますが、「釧路の皆さん、どうやら釧路って最高のようですよ!」。

それでは、毎年載せていますが花粉症のお話です。

花粉症と言えば花粉に対するアレルギー反応によるものということは皆さまご存知かもしれません。

今回はアレルギーについてお話ししようと思いますが、それにはまず「免疫」というものについてお話しする必要があります。

簡単に言えば、体を細菌やウイルスなどの外敵から守る自衛隊のようなものが免疫ということになります。

その仕組みはものすごく難しいものですが、1つの分類として自然免疫、獲得免疫に分けられます。

例えば宇宙人が釧路に侵攻してきたとしましょうか。釧路に住んでいる方々が、まず警察に通報し、その後自衛隊が派遣されるでしょう。自衛隊は宇宙人の弱点が分からない中、精一杯攻撃してなんとか宇宙人を撃退します。これが自然免疫です。

次に、もう一度宇宙人が釧路に侵攻してきた場合、自衛隊は前回の戦いの経験を生かして、宇宙人に効果的な武器を使って宇宙人を先ほどよりスムーズに撃退します。これが獲得免疫です。

そして、アレルギーはこの獲得免疫が例えば花粉やソバなどに対して過剰に反応してしまうことで引き起こされる病気です。

花粉症の人は花粉に対し自衛隊が攻撃をしかけているのです。花粉が侵入してくる鼻が主戦場となるため、鼻水が出たり鼻づまりが起きてしまいます。

以前、「花粉を運んでるミツバチが花粉症だったら大変だろうな」と思ったことがあります。「花粉症なのに全身花粉まみれにして頑張ってるミツバチがいたとしたら・・・気の毒で仕方ない」と思って調べてみたところ、昆虫には獲得免疫が存在しないそうです。つまり昆虫には花粉症はありません。

さて、花粉症の治療ですが、体の自衛隊を抑えてあげる薬を使うか、マスクなどで花粉の侵入を防いであげることが主なものになります。自衛隊を抑える薬は副作用として、眠気や喉が渇いたりすることがあります。眠気の副作用のため、薬の種類によっては車の運転を控えていただくこともあります。日常生活で車の運転が欠かせない人はお医者さんにご相談ください。

(外科医・当時は外科医が歯科治療を行う)の出現も関わっているようで、それまでの治療は虫歯になったら抜くしかないといった治療がいわゆる現代に近い治療スタイルに変わり歯がない状態を回避できるようになったことも影響しているようです。笑いに対する否定的な認識は、18世紀半ば頃解かれます。

(外科医・当時は外科医が歯科治療を行う)の出現も関わっているようで、それまでの治療は虫歯になったら抜くしかないといった治療がいわゆる現代に近い治療スタイルに変わり歯がない状態を回避できるようになったことも影響しているようです。笑いに対する否定的な認識は、18世紀半ば頃解かれます。