釧路も夏らしくなってきました。釧路の夏も毎年記録更新の暑さが続いています。

この時期恒例となってしまった脱水症のお話しを今日はしたいと思います。

『脱水症』

生物の体の水分が足りなくなることを脱水と言いますが、そもそも人間の体にはどれくらいの水分が必要なのでしょうか?

健康な成人の場合、体重の60%が水と言われています。60kgの人の体では36kgが水という計算になります。そして水は1g=1mlですので、体の中には36Lの水があることになります。

その水分の中で、どうしても人が失ってしまう水分があります。

1つ目は尿です。尿は体の不要な物質を溶かして捨てるために体が使用している水分になりますが、体重1kgあたり1時間で0.5mlは最低必要とされています。60kgの人であれば、1時間30mlは必要です。1日では30ml×24時間で720mlが必要です。

2つ目は体から知らず知らずに蒸発している水分です。普通(体温36℃、気温28℃)であれば皮膚から600ml、呼吸の中から300mlの合計900mlが1日に出て行ってしまうと言われています。これは当然体温と気温にも大きく左右され、体温または気温が1度上昇すると15%程度増加すると言われています。

これらの水分の合計1620mlが体重60kgで体温36℃の人が気温28℃の中にいる際に最低限必要な水分ということになります。500mlのペットボトル3本とちょっとですね。私が最初にこの話を聞いたときには「朝昼晩の食事のときにペットボトルを1本ずつ飲まないといけないの?ちょっと厳しいなぁ」と思いました。これは私が体に必要な水を全て飲み水で補わないといけないと思ったために起きた勘違いです。

続いては人が摂取している水分についてです。人は飲み水からも水を摂取していますが、食べ物からも水分を補っています。先ほど、「人の体の60%が水」とお話ししましたが、それでは食べ物はどうなのでしょうか?

例えばご飯は1杯あたり90mlの水が含まれているそうです。また、レタスやトマトなどの野菜はその95%程度が水分です。人は1日あたり1L程度の水を食事から摂取しているそうです。普通に食事が摂れる方であれば、最低620mlの水を飲めばいいことになります。

炎天下の中、何か作業をされたりする方は、そこにいるだけで失われる水分は増えます。汗をかいたりするとさらに増えます。そして、そういう場合にはたいてい食欲も落ちてしまい、食事からの水分量も減ってしまうという悪循環になってしまいます。

あまりにひどくなった場合には病院で点滴をして水分を補給してあげることになりますが、具合が悪くなる前に、意識してこまめに水を飲むことが大事です。

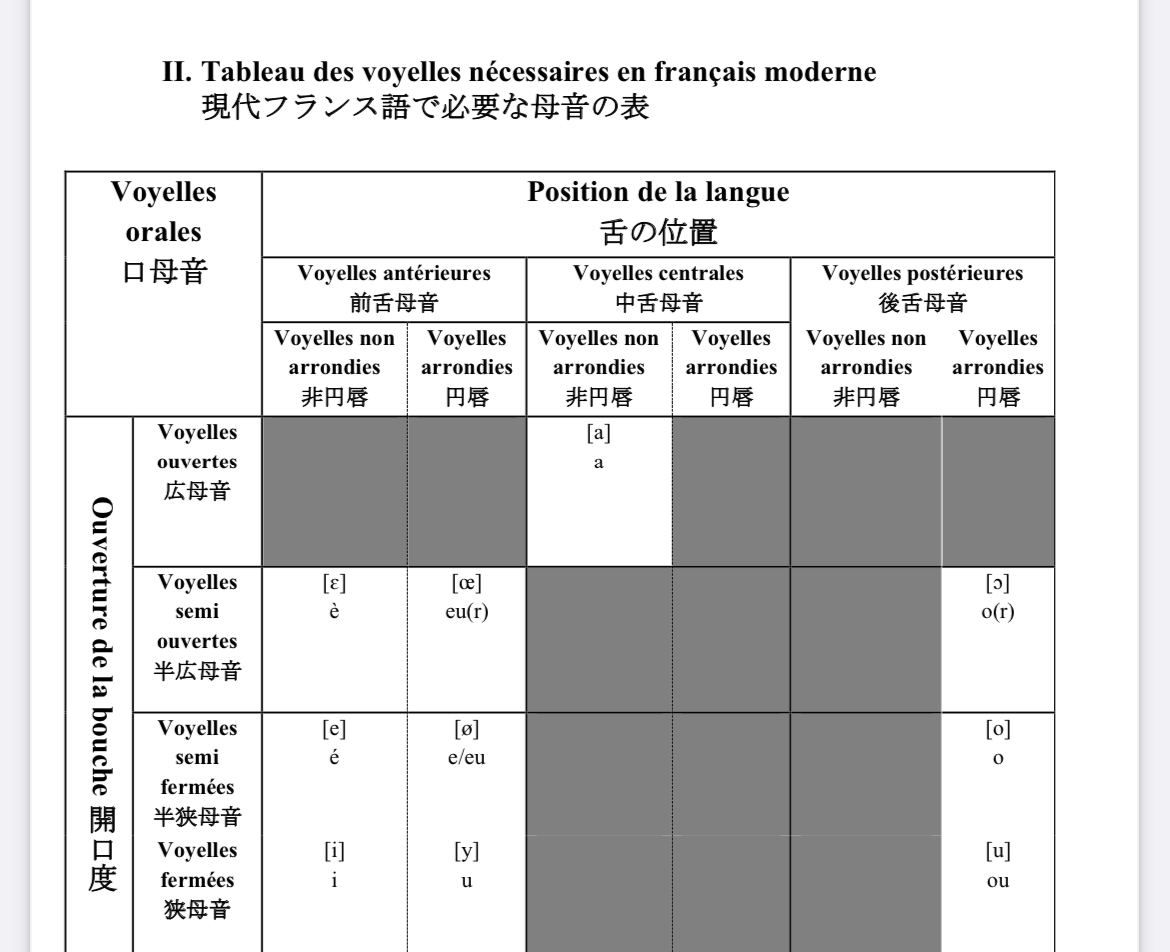

発音時に舌が、口蓋や歯列とどの範囲で接触するかを粉を使い確認します。歯音、歯茎音、硬口蓋音など色々な発音を確認することができます。そして、その結果を元に必要に応じて人工歯列の排列位置および口蓋部歯肉形態の修正をします。このようにして発音を考慮し、試行錯誤の上できた義歯でも完璧ではありません。最後は練習が必要になります。それは、私が苦戦している口の筋トレのようなものです。道具を上手く使いこなすにはある程度の練習が必要ということです。

発音時に舌が、口蓋や歯列とどの範囲で接触するかを粉を使い確認します。歯音、歯茎音、硬口蓋音など色々な発音を確認することができます。そして、その結果を元に必要に応じて人工歯列の排列位置および口蓋部歯肉形態の修正をします。このようにして発音を考慮し、試行錯誤の上できた義歯でも完璧ではありません。最後は練習が必要になります。それは、私が苦戦している口の筋トレのようなものです。道具を上手く使いこなすにはある程度の練習が必要ということです。